Comparte

'The Kingdom' tendrá una tercera y última temporada 25 años después de su estreno en televisión.

Hay un hombre en Dinamarca que lo hace todo (o casi todo). Desde que de niño agarró su primera cámara Super 8 (vean su primer corto, Turen Til Squashland, de 1967, y descubrirán a un precoz retoño de once años, que parece estar ya ironizando sobre la estética naif de la animación infantil más rupestre), Lars Von Trier ha exhibido una sucesión imparable de máscaras creativas. Ha sido enfant terrible y ha adoptado la pose irritante del maestro consumado. Ha ejercido de cineasta denso y esteticista y también de director underground recreador del espíritu del «cine directo». Se ha comportado como el colega borracho que la lía haciendo chistes sobre Adolf Hitler (solo que, en lugar de avergonzarnos en la terraza de un bar, él los suelta en pleno Festival de Cannes) y como el cineasta existencialista que, al modo bergmaniano, reflexiona con vehemencia sobre el amor, el sexo, las relaciones de poder o la muerte.

Von Trier ha sido director déspota, torturador de actrices y presunto acosador (tal como insinuó Bjork), e incluso ha llegado a ejecutar a un pobre burro (en el rodaje de Manderlay). Ha querido ser Carl Theodor Dreyer y el Marqués de Sade, un director de arte y ensayo intelectualizado y un realizador de explotation porn soft con ínfulas. Ha exhibido una egolatría y una euforia casi maníaca y ha confesado haber pasado por una depresión severa. Seguramente, mientras ustedes leen esto, Von Trier se está mirando al espejo y preguntándose: «¿Quién diablos voy a ser hoy?». Durante mucho tiempo la crítica y el público no han sabido cómo reaccionar a sus múltiples boutades, exhibicionismos, alardes y humoradas. ¿Es Von Trier un genio o un charlatán? ¿Un cineasta «serio» o un eterno bromista? ¿Un sufridor luterano o un gamberro irredento? Pues, seguramente, es todo esto (y algunas cosas más) a la vez.

Cuando apareció Twin Peaks, Von Trier descubrió que la ficción televisiva podía ser tan estimulantemente creativa, arriesgada, alocada y experimental como el mejor cine de autor. Así que empezó a darle vueltas a una nueva máscara creativa, la del realizador televisivo de una serie que se apropiaba del código de la telenovela coral de ambientación hospitalaria para convertirla en un delirio surrealista y zumbón. The Kingdom encajaba a la perfección en la etiqueta de la denominada Quirky-TV (o televisión estrafalaria), una fórmula narrativa que, acaso sin pretenderlo, habían impulsado David Lynch y Mark Frost con la sana intención de derribar las viejas y conformistas reglas de la ficción serial tradicional, urdidas para satisfacer a los anunciantes y al espectador de clase media, y que daría pie a un reguero de ficciones de lo más bizarras. Curiosamente, Von Trier decía no estar interesado en los films de Lynch (a los que, en uno de sus intentos de llamar la atención, llegó a calificar de «basura»), pero la serie le pareció tremendamente brillante, un verdadero motivo de inspiración para lanzarse a esta nueva aventura televisiva.

Cuando la televisión danesa se volvió punk

La primera disrupción de The Kingdom consistía en que, al modo del mejor culebrón postmoderno, su errático argumento planteaba un número creciente de preguntas que su autor no parecía tener demasiado interés en responder. Siguiendo el ejemplo de Twin Peaks, el danés se divertía descolocando al televidente acostumbrado a las ficciones mullidas de resolución previsible. Sin embargo, había también una razón más prosaica para poner en marcha una serie como esta. En sus inicios, Zentropa, la productora creada en 1992 por Von Trier junto a Peter Aalbæk Jensen, apenas conseguía llevar adelante ningún proyecto, hasta que llegaron a un punto en que sus creadores temieron por la viabilidad de la compañía. Así que, cuando, de repente, DR, la radiotelevisión pública danesa, le permitió llevar adelante una serie televisiva en formato de «historia de fantasmas», Von Trier no se lo pensó dos veces.

Von Trier filmó ‘The Kingdom’ con una cámara en mano, en perpetuo y mareante movimiento, que parecía prefigurar el voluntario desaliño del Dogma-95

La primera inspiración fue Belfegor, una miniserie francesa de culto creada en 1965, que tuvo mucho éxito en Dinamarca, y que mostraba a un fantasma que se aparecía por el Louvre. Von Trier pensó en un escenario que fuera tan emblemático para los daneses como el célebre museo parisino, y eligió el Rigshospitalet (quizá tuvo también que ver su alergia a los hospitales), un mastodóntico centro médico que se había fundado en Copenhague en 1757, y que había reactualizado sus instalaciones en 1970. Era un lugar de estructura laberíntica que desprendía cierta atmósfera decadente y ominosa; el espacio ideal para ubicar una trama que entremezclaba la devoción a la ciencia con el ocultismo, a través de los vínculos con lo paranormal y las sociedades secretas.

Para Von Trier, la escritura del guion, en compañía de antiguos colegas como Niels Vørsel y Tómas Gislason, fue una oportunidad fantástica para desembarazarse de la gravedad y la obsesión perfeccionista, prácticamente enfermiza, exhibida en Europa (1991); un film planeado estratégicamente para que la crítica le adjudicara la pomposa etiqueta de «obra maestra». The Kingdom, en cambio, fue escrito en una feliz anarquía. El resultado mostraba un universo cercano al de David Cronenberg, tratado con el humor punk de cierta edad de oro de la comedia televisiva británica, la de series como The Young Ones (1982-1984) o Red Dwarf (1988-2021). Para rubricar estas ganas de molestar, el propio Von Trier aparecía, cual Alfred Hitchcock postmoderno, al final de los episodios con una sonrisa burlona y un smoking que parecía alquilado para soltar algunas frases intrigantes a la audiencia.

Von Trier filmó todo esto con una cámara en mano, en perpetuo y mareante movimiento (la antítesis de los armónicos movimientos de steadycam de los lujosos planos-secuencia de las series clásicas de walk and talk, como El ala oeste de la Casa Blanca), que parecía prefigurar el voluntario desaliño del Dogma-95. La fotografía, en un intrigante y feísta virado a tonalidades sepia con cierta borrosidad, contribuía a dotar a la serie de una textura etérea de delirio experimental, con sus abundantes primeros planos angulosos, que mostraban rostros desorbitados en una incómoda proximidad.

Fantasmas, mad doctors y marketing hospitalario

La serie tenía más que ver con la iconoclastia de la metacinematográfica Epidemic (una cinta de 1987, que sería muy interesante revisitar en estos tiempos del coronavirus) que con el engolamiento de Europa. The Kingdom mostraba un mundo en el que todo parecía estar mal (cosa que, por desgracia, en este 2020, hemos tenido la oportunidad de confirmar), en el que los «jefes de todo esto» (es decir, los altos mandos y los médicos de mayor responsabilidad en el hospital) eran unos perfectos imbéciles, unos auténticos mad doctors sin ninguna capacidad de fascinación.

Bajo su aspecto de gigantesca gamberrada, ‘The Kingdom’ auguraba algunas de las tendencias de la más estimulante televisión contemporánea

La verdadera alma de la función era el doctor Stig Helmer, un neurocirujano sueco que desprecia a los daneses y que trata de encubrir una terrible negligencia médica, interpretado por el impagable Ernst-Hugo Järegård, un actor de prestigio curtido en los escenarios teatrales que, ya en la vejez, se convirtió en una excéntrica estrella televisiva. Järegård, que había interpretado sobre las tablas textos de Samuel Beckett y August Strindberg, parecía estar a sus anchas dando vida a un trastornado clasista que merodea por una soap-opera enloquecida, y que provoca en el público una sensación de incomodidad parecida a la del posthumor que haría fortuna años después. Von Trier se sirvió de Järegård con una mezcla de devoción y espíritu burlesco que podría aproximarlo a una especie de Javier Cárdenas de la televisión de autor (al tiempo que se quejaba de la irritación que le producían las exigencias presuntamente caprichosas del actor, trataba de sobornarle con puros para que hiciera todo lo que él quería). Pero el Dr. Helmer solo era la cabeza más visible de un impagable circo de freaks, en el que podíamos encontrar a un médico residente capaz de regalar la cabeza serrada de un paciente fallecido a la mujer de la que está obsesivamente enamorado o a un médico que decide implantarse un hígado canceroso después de que sus familiares se nieguen a cederle este órgano para la investigación.

Bajo la ajada estructura del hospital, yacían las almas de unos espíritus de las marismas, que pululaban a su antojo por la serie, como si estuviéramos en una versión esperpéntica y rijosa de una película de Apichatpong Weerasethakul. Los únicos que podían aportar algo de sentido común a tanto despropósito eran unos humildes lavaplatos con síndrome de Down, que a modo del coro griego ejercían de irónicos comentaristas de la función y pronosticaban de modo críptico algunos futuros acontecimientos.

Bajo su aspecto de gigantesca gamberrada, The Kingdom auguraba algunas de las tendencias de la más estimulante televisión contemporánea. El formato satírico servía para revelar parte de los males de nuestra época, como la desmesura de los poderosos y privilegiados, representados en esta ocasión, en el poder simbólico de la ciencia. La arrogancia de los médicos convive, paradójicamente, con la obsesión marketiniana de cierta cultura empresarial por los mensajes infantilizados y los discursos de autoayuda, que aquí se hacen patentes en la llamada Operación Morning Air; una vergonzante campaña de comunicación y teórica transparencia llevada a cabo por el hospital, que incluye pegatinas con una imagen del sol y un pulgar hacia arriba (¡antes de la llegada de Facebook!).

Al mismo tiempo, el elitismo y la cultura corporativa de ocultación de las negligencias de los médicos se «metaforiza» en diversas presencias inquietantes, como el lloro fantasmal de una niña que se escucha en el hueco de un ascensor (investigado por una especie de Mrs. Marple, madre de un camillero, obsesionada con ser hospitalizada a toda costa) o la aparición de una misteriosa ambulancia que parece una versión contemporánea de la siniestra «carreta fantasma». A todo esto había que añadir otras excentricidades, como el vudú haitiano o una extraña sociedad pseudomasónica. Como en Twin Peaks, la delicada membrana entre lo hiperreal y lo extravagante y fantasmagórico se hacía añicos en The Kingdom.

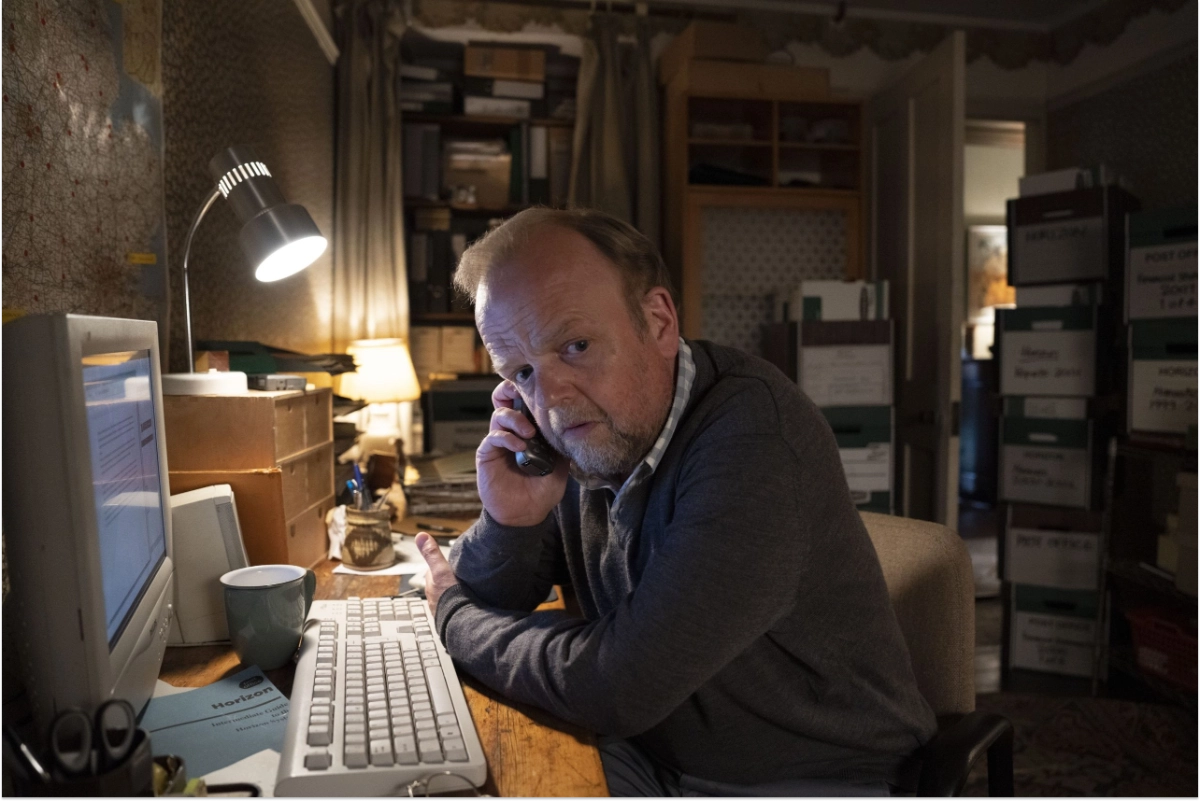

Aunque Von Trier escribió una tercera temporada de la serie, durante años se dijo que el fallecimiento de dos de sus actores principales, Järegård y Kirsten Rolffes, habían dado al traste con las posibilidades de continuación de las tramas. Ahora, sin embargo, el siempre imprevisible director danés ha anunciado, por sorpresa, el rodaje de una tercera temporada. La nueva máscara creativa de Von Trier, después de frecuentar la comedia negra que reescribe libremente La Divina Comedia, en La casa de Jack (2018), supone volver al espíritu punkie de los viejos noventa. Y, nosotros, como él solía hacer en los buenos tiempos de los créditos finales de The Kingdom, lo celebramos agitando la mano cornuta.