Comparte

Twin Peaks (1990-2017) –me refiero aquí al Twin Peaks de 1990– fue, para quien esto firma, el “año cero” de una nueva televisión que rebasaba cualquier tentación de clasicismo, para introducirnos de lleno en el excitante territorio de la pura alucinación catódica. La impresionante repercusión que tuvo en su momento –pese al veloz descalabro en los índices de audiencia– propició que los productores de las cadenas norteamericanas decidieran dar luz verde a un reguero de ficciones rocambolescas de menor intensidad, como Doctor en Alaska (1990-1995), American Gothic (1995-1996), Picket Fences (1992-1996) o la inenarrable Wild Palms (1993), que la crítica norteamericana caracterizó con el sobrenombre de Quirky-TV (o televisión “estrafalaria”).

Pero mucho antes de todo eso, el esquivo Patrick McGoohan, un actor norteamericano que alcanzó la celebridad con una formuleica serie de espías que hoy contemplamos con una inevitable nostalgia, la británica Danger Man (1962-1968), conocida en Estados Unidos como Secret Agent, fue el creador avant la lettre (además de ejercer de showrunner en la sombra y de ser el protagonista principal, escribió y dirigió diversos episodios bajo seudónimo), en complicidad con el periodista y guionista británico George Markstein, de la primera serie quirky de la historia; del primer delirio surreal que serviría de inspiración para posteriores aventuras de showrunners contemporáneos como el wunderkind J. J. Abrams, que no ha dudado en confesar su deuda artística y sentimental con el imaginario de McGoohan.

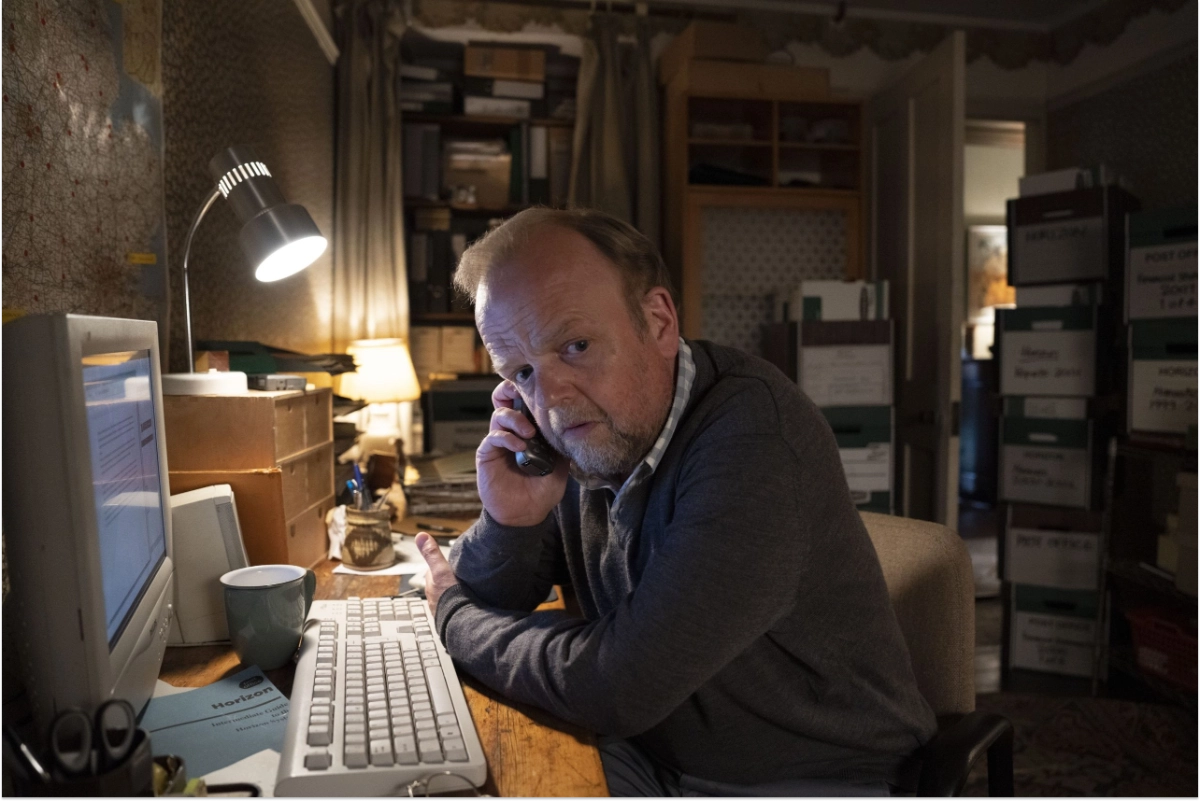

Patrick McGoohan en ‘Danger Man’

Al parecer, todo empezó cuando la estrella, agotada de interpretar una y otra vez al mismo personaje unidimensional en un sinfín de episodios, decidió convencer al célebre productor de origen ucraniano Lew Grade, responsable de éxitos como El santo (1962-1969) o Los teleñecos (1977), para que le permitiera escribir algo completamente nuevo que –como el propio McGoohan explicó con posterioridad– reflejaría la sociedad contemporánea y su permanente obstinación de quebrar la voluntad del individuo. Según cuentan, Grade no entendió demasiado bien de qué iba todo aquello, pero, a pesar de todo, decidió dar luz verde al proyecto. Nacía así The Prisoner (1967-1968), una serie adelantada a su tiempo, con un marcado carácter experimental (baste como ejemplo la narrativa psicodélica de los últimos episodios) que generó un inevitable desconcierto entre el gran público, pero que también alimentó un creciente fenómeno de culto que todavía perdura hoy, como confirman las numerosas citas en otros productos de la cultura popular, como la novela Corazones en la Atlántida, de Stephen King, o la serie Los Simpson (1989-).

James Bond ‘meets’ J. G. Ballard

La voluntad de McGoohan de librarse de una vez por todas de la predecible identidad de espía infalible tan popular en aquellos años (el actor se permitió, por la misma época, rechazar los papeles protagonistas de la serie El Santo y de la adaptación cinematográfica de las novelas de James Bond) era precisamente el detonante narrativo de The Prisoner. El capítulo piloto empezaba con una impagable secuencia inicial sin palabras, de estética deliciosamente camp, que mostraba a un agente secreto presentando su renuncia y haciendo las maletas para largarse a toda prisa de Londres. Pero antes de hacer realidad su sueño de desaparecer, un tipo elegantemente vestido lanzaba un gas por el agujero de la cerradura de su domicilio, que mandaba al agente directamente al país del sueño. Al despertar, éste descubría que se encontraba en un lugar sin cartografiar llamado The Village, una mezcla de prisión y “ciudad de vacaciones” con aspecto de utopía (o distopía, según se mire) de estética kitsch.

Efectivamente, The Village es, como Lynchtown (el típico escenario de los relatos campestres de Lynch), un (no-)lugar entrañable y al tiempo perturbador, un Guantánamo disfrazado de Marina D’Or o, si lo prefieren, una Disneylandia para ex espías; un espacio alegórico que parece una simulación baudrillardiana de la “sobremodernidad”. Como la Residencia Costasol, Estrella de Mar o Edén Olimpia –algunos de los infiernos residenciales de las novelas de J. G. Ballard–, o como los (en apariencia más reales) Las Vegas, La Grande Motte o Lloret de Mar, The Village es un ambiente uniforme y totalizador, que parece anular cualquier otro plano de la existencia. Si, como dice el sociólogo de la cotidianeidad Michel Maffesoli, las vacaciones están próximas a “la vacancia” (es decir, al vacío de los valores), The Village es entonces el destino ideal para aquellos que ya no creen en nada, ni siquiera en las vacaciones, pero que están dispuestos a poner en suspensión la propia existencia para entregarse a la fiesta de la simulación perpetua. El escenario se plantea, pues, como el único lugar posible, un espacio que es a la vez real y simbólico; un pueblo autosuficiente e impermeable a la influencia exterior –el sueño húmedo de cualquier partidario de la autodeterminación– con su propio sistema de gobierno, una moneda propia y un periódico local, con megáfonos en las calles que emiten un eterno hilo musical y mensajes de autoayuda con trasfondo irónico, con entretenimientos programados y un sistema de vigilancia delirante que consiste en unos enormes globos blancos capaces de succionar a los amotinados.

‘The Prisoner’ retrata Portmeirion (The Village) como una fantasía de Giorgio de Chirico, Salvador Dalí o René Magritte

La auténtica The Village, por cierto, es una población conocida como Portmeirion, situada en Gwynedd, al Norte de Gales; un “pueblo de autor” edificado, entre los años veinte y sesenta, por un arquitecto con ambiciones de Charles Foster Kane llamado Bertram Clough William-Ellis. Su estilo es una alegre mezcolanza postmoderna de estilos e influencias (barroco, romántico, tradicional, pop…) que ofrece una imagen entre pintoresca y extraterrestre, galáctica y la vez ancestral. La serie retrata Portmeirion como una fantasía de Giorgio de Chirico, Salvador Dalí o René Magritte. El lugar, que el sociólogo y urbanista Lewis Mumford convirtió en su “segunda residencia”, ha sido homenajeado una y otra vez por la cultura popular, como prueban la canción The Prisoner (1987) de Iron Maiden o la impagable parodia/homenaje creada por un fan irredento, el músico y presentador televisivo británico Jools Holland titulada The Laughing Prisoner.

Yo soy otro

The Village consuma la materialización de la fantasía rimbaudiana de ser otro, o quizá mejor, de no ser ya nadie. Todos sus habitantes tienen números asignados (lo que supone renunciar al nombre propio; es decir, a la individualidad), ropas prácticamente idénticas, apartamentos clónicos… La apariencia de “hiperdemocracia” contrasta con el hecho de que muchos de los ciudadanos han sido obligados por la fuerza a ir a vivir allí. El creador de toda esta fantasía del “capitalismo de atracciones” es el eterno hombre detrás de la cortina (al menos hasta el surreal capítulo final, que muchos consideran el Sargent Peppers de la televisión). A cambio, cada capítulo conocemos a un nuevo Número 2, el hombre (o en uno de los capítulos, la mujer) que gobierna la comunidad, elegido democráticamente por los ciudadanos (en otro de los capítulos fundamentales de la serie, nuestro protagonista decide presentarse a las elecciones, como si fuera una especie de disidente del 15-M, dispuesto a integrarse en el sistema para agitarlo así desde dentro). Número 2 es, al fin y al cabo, la encarnación de un poder de rostros sucesivos e intercambiables (ya saben: ayer, Mariano Rajoy; hoy Pedro Sánchez…) que ocultan al verdadero “jefe de todo esto”.

Como ocurre en Perdidos, los números son importantes y también algo “chungos”. A nuestro protagonista se le asigna el número 6, probablemente en alusión al sexto día, el de la creación del ser humano. Número 6 encarna, pues, cierta idea de la humanidad decidida a resistir a cualquier tentativa de alienación, como él mismo se encarga de proclamar a los cuatro vientos: “I am a man, nos just a number”, nos dice en diversos momentos clave de la serie. Cuando Número 6 trata de averiguar la identidad de Número 1, recibe respuestas tan enigmáticas como las que puede proporcionar cualquier religión organizada: “You are Number Six”. O quizá: “You are, Number Six”; lo que insinuaría una inquietante naturaleza dual del protagonista, convertido a la vez en víctima y carcelero.

[amazon_link asins=’8470821733′ template=’SerielizadosProduct’ store=’serielizados-21′ marketplace=’ES’ link_id=’c9acdf6f-6afd-11e8-95cb-373f36085c15′]

Desde el memorable episodio piloto, queda claro que The Village es un espacio heterotópico que remite a una amplia genealogía de mitos, a espacios “apolíneos” como la República de Platón, la Utopía de Thomas More o, incluso, el Paraíso bíblico. Y también a sus reversos, desde el Erewhon (Nowhere, escrito al revés) de Samuel Butler al Marienbad de Alain Resnais. Permanentemente, la duda sobre la verdadera existencia de cuánto aparece en la pantalla asalta al espectador. ¿Dónde está The Village? ¿A poca distancia de Londres, en España, en Turquía, en las Bahamas? ¿O quizá en algún limbo supraterrenal? La ausencia de coordenadas provoca la desesperación de un Número Seis eternamente obstinado en escapar. Cuando despliega un mapa (“Solo mapas locales”, es la única respuesta que recibe del vendedor de la convenience store), descubre que The Village es en realidad el único lugar posible, el doble del mundo, el enclave en el que se refugian las almas perdidas, los derrotados de este mundo, los pecadores, desde los tiempos de la Divina comedia hasta los de Perdidos (2004-2010). The Prisoner fue la primera serie que fue más allá de las convenciones genéricas, para generar una nueva mitología moderna. Adentrarse en este territorio ignoto es renunciar a las leyes de la lógica del mundo y del relato. McGoohan es el último clásico, y el primer moderno de la serialidad; el Orson Welles de la televisión.