Comparte

El elenco original de 'The L Word'. | Crédito: Everett Collection

The L Word “I know that… The lesbian thing… Jennifer Beals’ in it. It’s not bad”

– Tony Soprano.

Para las que todavía no podemos cantar que “fa vint anys que tinc vint anys” –álbum de Joan Manuel Serrat publicado, por cierto, hace justo cuarenta años– el hecho de que nuestras series de cabecera cumplan veinte años es una señal de que el momento se acerca. Y de entre todas las que lo harán este año, hay una que resultó especialmente significativa en la trayectoria de cualquier millennial cuya adolescencia vino marcada por su orientación sexual. Para las lesbianas nacidas en los 80, The L Word fue lo que Queer as folk para los gays o Friends para los heteros: lo mismo que la Biblia para los cristianos, vaya.

Y aunque con el paso del tiempo hayamos tenido que aceptar que Bette y compañía eran muy hijas de su tiempo –algunos comentarios, como la mayoría de los looks, son difícilmente comprensibles hoy en día– resulta apropiado, incluso imperativo, poner de relieve lo que ese grupo de sofisticadas bolleras significó: que miles de jóvenes de alrededor del mundo tuviéramos, al fin, un modelo a seguir, por muy hortera e irreal que fuera. A Shane lo que es de Shane, que no es poco.

“Una mujer sin un hombre…”

La serie se adentraba en las intimidades de un grupo de mujeres lesbianas y bisexuales de procedencias, caracteres y gustos muy diversos. Ahí estaban la perspicaz Alice, periodista de empatía y lucidez infinitas; la erudita Bette, cuya aparente rectitud tendía a doblegarse en los momentos más inesperados, además de la familiar Tina y la incandescente Marina, origen del conflicto sentimental en el que se veía envuelta Jennifer Shecter, la vecina recién llegada de alma cándida que no tardó más de dos capítulos en convertirse en uno de los personajes más repelentes de la historia de la televisión.

Shane (Katherine Moennig), máximo icono de ‘The L Word’.

En el epicentro de todas ellas y de sus respectivos líos amorosos se encontraba el personaje llamado a convertirse en un icono con el que toda serie coral con vocación de trascendencia cuenta: Shane McCutcheon, interpretada por una Katherine Moening a la que le ha sido imposible deshacerse de un papel tan legendario. Sus corbatas, sus (des)peinados y esa timidez torturada tras la que se ocultaba la personificación de la sensualidad lésbica –“tiene miedo a la felicidad”, reza su perfil en la Wikipedia– la convirtieron en esa mujer por la que todas las homosexuales suspirábamos.

Titulándola como ‘The L Word’ se hacía referencia a la incomodidad que todavía provocaba (¿y provoca?) la palabra “lesbiana” en muchísimos entornos.

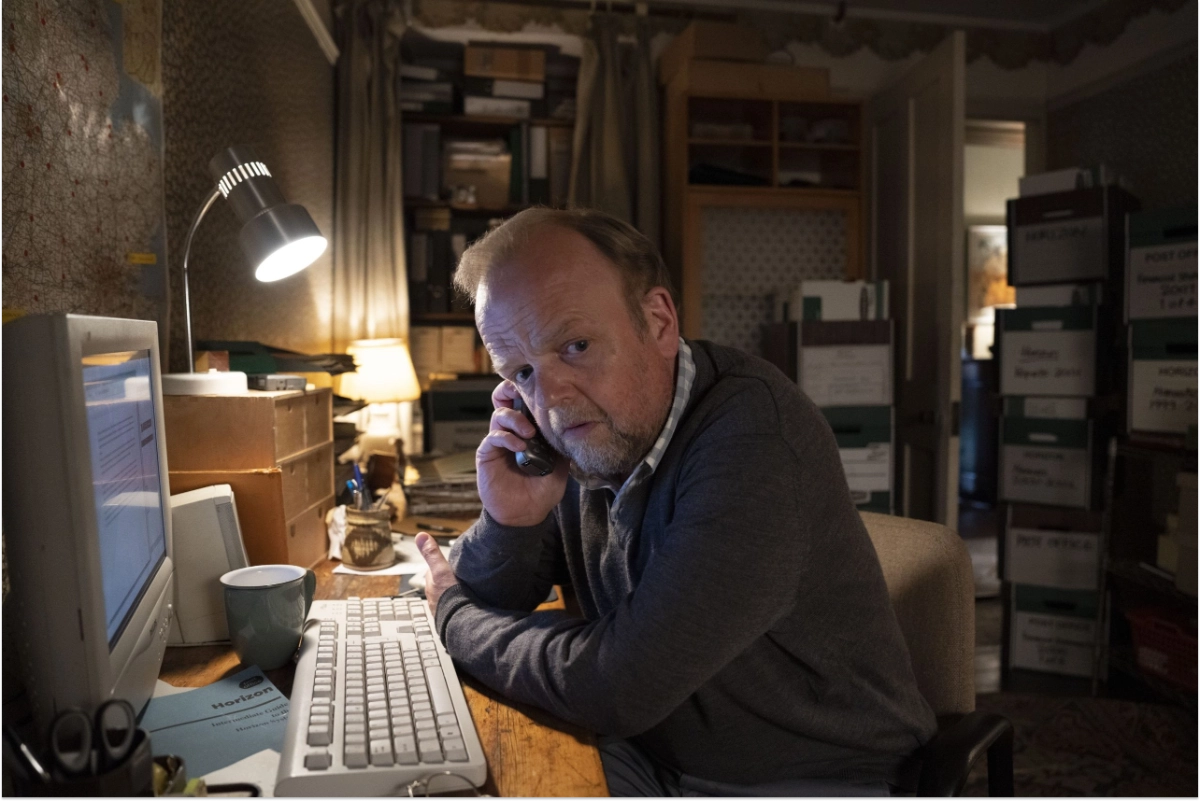

Los tíos heteros, en cambio, sólo tenían ojos para Bette, tal y como el mismísimo Tony Soprano confirmó en una de sus visitas al despacho de la doctora Melfi. Porque no hay que olvidar que, lamentablemente, para eso sirvió también The L Word: para perpetuar toda una serie de estereotipos que siguen alimentando una parte importante de las fantasías masculinas, incluso las de aquellos homófobos, machistas y narcisistas que se imaginaban a sí mismos mejorando cualquiera de las escenas de sexo.

Ya lo dijo alguien (¿Maria Mercè Marçal?), que “una mujer sin un hombre es como un pez sin bicicleta”. Y las chicas de The L Word tuvieron cinco temporadas para demostrarlo -sobre el intento de recuperarlas, años después, en la Generación Q, vale más ni hablar.

Más que amigasThe L Word

Como en cualquier culebrón que se precie, hubo de todo a lo largo de los setenta capítulos que se rodaron de la serie original: cuernos, enfermedades, nacimientos, rupturas, abusos sexuales, muertes, transiciones e incluso un asesinato que, las cosas como son, algunas celebramos –incluso para morir tenía que ser tan teatral, la pobrecita e insoportable Jenny Shecter–.

Conectándolo todo estaba The Chart, ese esquema que gestionaba Alice y que servía para mantener visibles todas las relaciones que mantenían conectadas a las protagonistas de la serie y que hablaba de un ecosistema en el que las mujeres lesbianas tendían a relacionarse entre ellas: nada nuevo bajo el sol, en realidad, pues ya el mismo título advertía de lo que se proponía aquella ficción.

Una imagen promocional de ‘The L Word’.

Titulándola como The L Word se hacía referencia a la incomodidad que todavía provocaba (¿y provoca?) la palabra “lesbiana” en muchísimos entornos, en los que la homosexualidad femenina no sólo es juzgada desde una homofobia ancestral sino también desde un machismo imperante.

‘The L Word’ fue, más allá de sus errores, la que empezó a hacer del mundo un lugar un poquito mejor.

Puede que fuera el gesto más manifiestamente político de una serie que, sí, a menudo se perdía por los caminos de la telenovela convencional pero que al menos sirvió para trascender el tan explotado personaje secundario de “la lesbiana” que hacía que cualquier ficción tuviera un puntito extra de esa tan anhelada diversidad. Sobre la traducción con la que la estrenaron en diferentes países de Latinoamérica, Más que amigas, sobran las palabras.

La ficción vs la realidad

Muchas cosas han pasado desde el estreno de la serie. Y tantas otras quedan por pasar. Las lesbianas ya podemos casarnos con todos los derechos en España, sí, y también podemos intentar tener un hijo a través de la seguridad social. La mayoría de los papeles que tenemos que rellenar para ello, sin embargo, siguen hablando de un padre y una madre, de la misma manera que las conversaciones alrededor de la vida íntima de una pareja de mujeres siguen cayendo habitualmente en toda una serie de tópicos que la sociedad no ha sido todavía capaz de superar.

Jennifer Beals en el retorno de ‘The L Word’, ‘Generation Q’.

No hay que olvidar, en todo caso, que The L Word llegó cuando no hacía ni 15 años que la Organización Mundial de la Salud había finalmente eliminado la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades, si bien a día de hoy sigue siendo considerada ilegal en decenas de países alrededor del mundo.

Puede que no fuera la mejor serie del siglo, ni de la década, puede que no fuera ni siquiera la mejor serie de su año ni de su canal (Showtime). Pero fue, más allá de sus errores, la que empezó a hacer del mundo un lugar un poquito mejor: quién sabe qué habría sido de todas nosotras sin The L Word.